〈イエローマジックワイナリー〉のワインを初めて飲んだのは、友人の手土産として。彼女の父が作ったワインだという。自然なつくりのワインならではの飲みやすさとやさしさ。そこに加わる、葡萄を食べているかのような果実のジューシーさ。パワフルなワインだな、と思った。エチケットのデザインは少しサイケデリックなイメージで、エネルギーに満ち溢れる味にすっかりファンになった。縁があり、9月の葡萄収穫と仕込みのお手伝いをさせてもらえることとなった。

にごりワインに出合うまで

今年ワインづくり30年目となるオーナー醸造家の岩谷澄人さんは滋賀の〈ヒトミワイナリー〉出身。その後ワイン醸造メーカー勤務などを経て2019年、山形県南陽市に〈イエローマジックワイナリー〉を立ち上げた。

ワインづくりのスタートに立ったのは25歳のとき。ワインとは無縁のアパレル会社勤務だった若き日、当時の社長に「ワインつくろう」と声をかけられたことから、同会社のワイン部門 =現在の〈ヒトミワイナリー〉立ち上げを任される。

「借金してでも最先端の服を買っていた生活から一変して、2ヶ月分のボーナスをワインにつぎ込み、ワイン以外飲まないと決めて。社長から、『誰かの真似じゃなくて、君自身がオリジナルのものを見つけてワインをつくりなさい』と宿題を渡されたんです。はじめはもちろん試行錯誤していました」

修行を積んだ岩谷さんが、いよいよワイナリーの成果を出すときだと意気込んでいた頃、バブル崩壊の影響で日本は不景気に。ワイン業界も劣悪な品質のワインと買い叩きの時代となる。

「日本のワインなんて誰も買わなくて、そこで今までと同じようなことをしていたらダメだということに気づきました。それが“にごりワイン”のきっかけの一つです。僕がやっていた頃は高級路線のワインだったり、薬入れたり引いたりしてつくるごまかしのワインばかりでした」

酸化防腐剤、亜硫酸塩を加えることによって薬の味だけ増えていく。濾過することで味がどんどんおかしくなって、葡萄本来の味がどんどん失われていく。

「僕のつくっているにごりワインはそういうごまかしが一切できない。にごりワインは葡萄の力をいかに引き出すか。ヒトミワイナリーでにごりワインを確立させてからずっと変わらないことです」

今でこそ人気の高い「にごりワイン」は、当時はまだゲテモノ扱いだったという。受け入れられるきっかけを生んだ岩谷さんは日本のにごりワインの父ともいうべき存在だ。

「研修で訪れたフランスのオスピス・ド・ボーヌでは、壁画に描かれていた「足で踏んでつくる」原始的なワインづくりにインスピレーションを受けました。以来、栽培から仕込みまで人の手で行うことを追求しています。『縄文人がデラウェアでワインを作ったらこんな味になるだろうな』って足で踏んでみたり」

葡萄と畑

デラウェアに魅せられ、山形へ

畑には内側から弾け飛びそうなほどプリプリの種ありデラウェアが収穫を待っていた。種と厚い皮が、皮ごと発酵させるワイン用葡萄には欠かせない。

「基本的に日本人である僕が、日本人の基準でつくるワイン。デラウェアのワインは世界でも通用すると信じています」

滋賀のワイナリー時代、山形県で日本有数の産地である南陽市で岩谷さんはデラウェアに出合った。生食用のデラウェアは、主に盆の仏壇への供物として消費されている。岩谷さんはこの品種でワインが作れないか、と考えた。通常の生食用の葡萄は、皮が薄く種がないが、ワイン用にするため有核のデラウェアをつくった。そしてそれは南陽市にワイン用葡萄の市場ができるきっかけとなった。南陽市の農業組合の後押しもあり、独立の際に山形にワイナリーを構えるに至る。

「デラウェアは日本人が小さい頃からよく食べている親しみのある品種。滋賀では、デラウエアだけで10種類以上のワインを実験的につくっていて、当時はそこまでやってる人は誰もいなかった。その時の知見が今に生きていると思います。最初に自分が予想していた味を覆していく面白さがある。だから日本のデラウェアの大産地に来たんです」

南陽市が葡萄の産地として歴史を持つのには理由がある。盆地である山の壁面は、空気の流れが良く、風が走るため葡萄栽培にうってつけ。酸味もあり、糖度の高い葡萄ができる。岩谷さんの畑は、土の下が凝灰岩に覆われている場所。水はけがとても良く、凝灰岩に根が張りやすい状態になっている。

「植物は基本的にゆっくり育つほうが味に複雑味が出てきます。促成栽培はすぐに大きくなるけど旨味が生み出せなくなるデメリットがある。必要な水分がじっくり与えられて、水がたまらないことで味にメリハリがつきます」

また畑に、果実を雨から守ってくれるビニールをかけることも良い葡萄栽培には欠かせない要素だ。雨は病気の胞子を多く含むため、葡萄のような糖度の高い果実は、胞子が反応してすぐに病気になってしまう。ビニール張りの作業は通常3月頃がピークだが、岩谷さんの畑では5月頃と遅めの時期に行う。

「ビニールをかけると自然な水分補給ができないから、花が咲くまではかけません。できるだけ自然な状態のまま、ギリギリまでかけずに引っ張りたい。そのまま実が青い時期はいいのですが、色がつき始めると糖度が形成されるので病気の危険がある。だから収穫までビニールをかけて守ってあげます」

これは偶然発見したことだという。イベント出張で忙しくビニールをかける時期が遅れてしまったが、今まで見たことない最高の葡萄ができた。図らずも成功した理由を考えたときに理論を見つけたのだった。山形が昔よりも気温が高くなってきており、デラウェアの高温障害が増えていたタイミングだった。被膜の時期が早くすぎると高温になりすぎてしまう。

※高温障害:暑すぎると葉が暑さで焼けてしまったり、房が成熟する前に萎れてしまったりするなど品質に影響が出る。

「いろんな偶然がある。だれかに教わるのではなく、偶然のきっかけを考えたときにものが生まれる。売れるものや新しいものではなく、分岐点になる偶然のチャンスを拾ってここまできました。チャンスを逃さないことです」

じわじわ発酵が余韻をつくる

足さず引かず、農を引き出す醸造

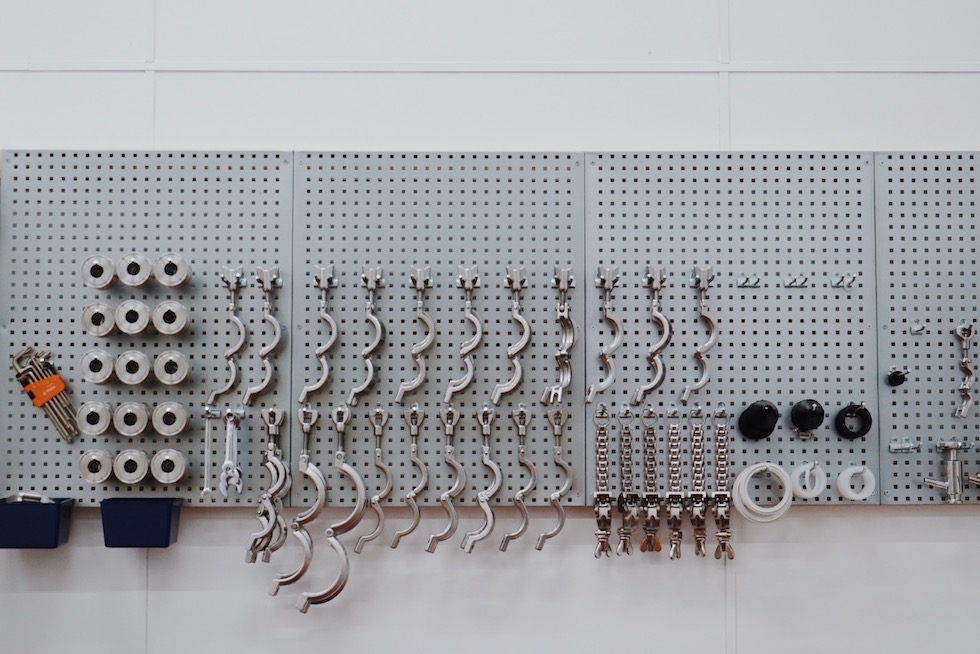

収穫した葡萄をワイナリーに運び込み、いざ仕込み作業へ。醸造所の室温は冷蔵庫並みに低く、凍える寒さの中の作業となる。

「寒いから発酵が遅いんです。漬け込みはコールドマセラシオン(水だしのお茶と同じ状態)で果汁に、果皮や果梗が長い間接触している状態。そうすると旨味成分を壊さず、果実の持っている力をすべて引き出すことができて余韻が長くなる。通常オレンジワインは1週間~2週間弱でできちゃうんですが、僕はじっくり40日間かけています」

淡い黄色など色のついたオレンジワインは、果皮などを取り除かず一緒に発酵させる。果皮や果梗と共に醸すことで、複雑な味わいとなる。

自然酵母と低温でじわじわ発酵するのだ。発酵時間が短いと旨味がなくただ苦く、余韻もなくなる。発酵を促進させるものや余計なものは一切入れない。逃げのワインをつくらず。「足さず、引かず」でぶどう本来の味が最大限に引き出された、口の中で余韻が続くYMWのワインが生まれる。

酸化のプロセス 澱の正体

シャルドネやピノ・ノワールのようなワイン用のぶどう品種はワインになる前の段階では香りは少なく、個性も少ない。そのため最大限に香りを引き出すような醸造法を行う。香りは酸化によって落ちていくため、通常は酸化しないよう様々な工夫が施される。

海外の品種は葡萄の味が強いため多少の酸化も問題ないが、日本の葡萄は繊細なため香りが失われないよう薬で保護するのが定石。ただし、デラウェアのような生食用の葡萄は海外品種に匹敵するほどの強い香りを持つ。

「僕は香りを落とすためにあえて酸化させています。香りは過剰すぎると、食べ物と合わなくなってしまう。デラウェアやナイアガラなどの品種は甘口ワインの原料にされていたくらいです。ワインの香りのポテンシャルは残したまま酸化させて、生で食べた時のほどの強さにならないように調整します」

その点でもオレンジワインは一番調整しやすいという。一週間くらい発酵しない樽の中で、浮いている澱をそのままにしておく。すると過剰な香りが成分が結合し、澱が底まで下がってくる。一週間以上経っても残りの澱が上澄みの蓋になってくれるので、中の液体は酸化しないという仕組み。この澱を抜けば、ワインは酸化しすぎてしまう。それによって酸化防腐剤が必要となり、さらに酸化防腐剤に強い酵母を入れる必要も出てくる。〈イエローマジックワイナリー〉のワインの底に沈殿している泥のような澱は、実はとても重要な役割を果たしているのだ。

自分と家族のために、嘘のないやさしいワインをつくっているだけ

「ワイナリーに勤めていた時代に、ティスティング等で1日にたくさんのワインを飲みました。酸化防腐剤が入っていると頭痛が起きるんですよ。それは困るということで、まずは自分が長く飲めるやさしいワインをつくることを目指しました。自分と家族のためにつくっているんです」

飲む人も作る人も体の負担がないものを。自分が長く続けられるようなワインを作るため、原材料である葡萄の栽培や、醸造方法のことを改めて考える。人の真似をせず、自分の基準をしっかりと据えてものづくりと向き合い続けている岩谷さんのワインはやさしい。

「嘘をつかないものをつくりたい。嘘をついたものを娘や親戚に出せないじゃないですか。少しでも自分が嫌な気持ちになるものをつくらない。そういうことを考えると、完全無農薬だし、醸造の工程で薬も入れない。僕はナチュールワインをつくっているという感覚は無くて、自分自身の体に負担のないものを作っているだけです」

葡萄の栽培、収穫、醸造とワイン造りには一年を通して様々な仕事がある。その全てにおいて彼の嘘のない仕事、向き合う真摯な姿勢が“岩谷さんがつくる”ワインを生んでいるのだった。